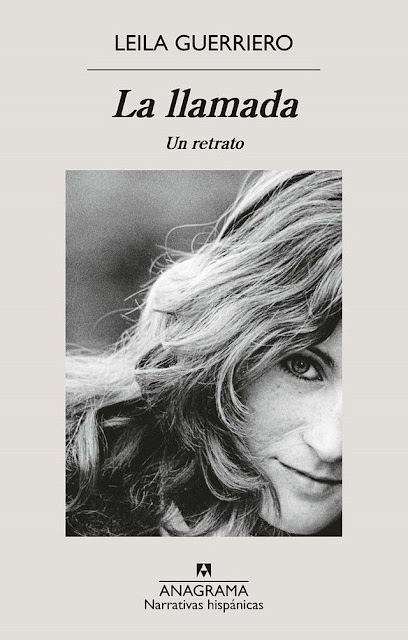

"La llamada" - Leila Guerriero

Tragedia y resiliencia: la historia de Silvia Labayru

Género: crónica, no ficción, biografía

Editorial Anagrama

Año de publicación: 2024

“Este tipo de crueldad expresiva, denotativa de la existencia de una soberanía paraestatal que controla vidas y negocios en un determinado territorio es particularmente eficaz cuando se aplica al cuerpo de las mujeres. Éste “método” es característico de las nuevas formas de la guerra no convencional, inauguradas en nuestras dictaduras militares y guerras sucias contra la gente (...)

Pero la violación pública y la tortura de las mujeres hasta la muerte de las guerras contemporáneas es una acción de tipo distinto y con distinto significado. Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer, y el cuerpo femenino o feminizado es, como he afirmado en innumerables ocasiones, el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias de la victoria y se significa en él, se inscribe en él, la devastación física y moral del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla que ese cuerpo femenino, por un proceso de significación ancestral, encarna. No es su conquista ya de función apropiadora sino su destrucción física y moral lo que se ejecuta hoy, destrucción que se hace extensiva a sus figuras tutelares (padre, esposo, pareja) y que me parece mantener afinidades semánticas y expresar también una nueva relación de rapiña con la naturaleza, hasta dejar solo restos. (...)”

Segato, Rita Laura. (2016) La guerra contra las mujeres. Págs 80,81.

" El 18 de noviembre de 2013, en el Juicio ESMA, Causa Unificada, Silvia Labayru declaró: «Las mujeres éramos su botín de guerra. Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras [...]. En esto no fue una excepción».

La llamada. (Anagrama,2024) Leila Guerriero.

La Escuela de Mecánica de la Armada funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar argentina.

Hoy voy a comentarles acerca de un libro que hace mucho que quería leer y que recién pude terminarlo hace unas semanas. Se llama "La llamada", su autora es la periodista y escritora argentina Leila Guerriero, a quien nunca había leído antes. Leí ésta obra de no ficción en ePub, en versión digital. Ojalá algún día pueda comprarme éste libro en formato físico, porque quisiera atesorarlo para siempre.

"La llamada" es un retrato, una crónica biográfica de la vida de Silvia Labayru, nacida en Argentina en 1956, sobreviviente de la ex ESMA, es decir, la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar argentina (1976-1982). Leila Guerriero escribió el libro tras entrevistar a ésta mujer durante un año y medio. Pero no se limitó sólo a eso, sino que también buscó las voces de los amigos de la juventud de Silvia, de sus ex maridos, sus hijos, su pareja actual, sus antiguas compañeras de militancia y cautiverio... La pluralidad de voces y testimonios, los diversos puntos de vista sobre estos acontecimientos tan trágicos y dolorosos de la historia argentina reciente, es lo que engrandece a ésta crónica. Leila no juzga ni saca conclusiones positivas o negativas sobre su protagonista, sino que le muestra al lector la biografía de ella, como si fuera un retrato, una pintura, que éste debe interpretar por su cuenta.

La periodista y escritora argentina Leila Guerriero.

Silvia Labayru, en los setenta, era una jovencita de clase media alta, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires, hija de un militar (que trabajaba como piloto civil en Aerolíneas Argentinas) y de una mujer bellísima, Betty. Fue hija única y cursó la escuela secundaria -bachillerato, le llaman en otros países- en el mítico Colegio Nacional de Buenos Aires (que es un colegio preuniversitario que depende de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la más famosa y prestigiosa de la Argentina). Allí fue donde comenzó a militar en política, un poco por rebeldía contra su familia conservadora, adinerada y "de derechas" y otro poco, porque era la época de las revoluciones y creía que podía cambiar el mundo. Estudió marxismo durante cuatro años con un profesor particular y luego, a los 17 años, comenzó a militar en la organización guerrillera Montoneros, en la parte de inteligencia. En 1976, Silvia, a los diecinueve años y embarazada de su primer esposo, Alberto, quien era montonero como ella, es secuestrada por un grupo de tareas y llevada prisionera a la ESMA, que hace unos años fue convertida en un Museo de la Memoria.

El Colegio Nacional de Buenos Aires, donde estudió Labayru.

Ésta mujer fue torturada con la picana eléctrica -inclusive estando embarazada-, parió arriba de una mesa en el campo de concentración, le quitaron a su hija Vera, recién nacida (y se la llevaron a su padre, porque era militar, sino se la hubieran robado), fue violada en reiteradas ocasiones por un oficial de la Marina y su esposa, estuvo un año y medio en cautiverio en aquel infierno. Hace unos años, junto a otras sobrevivientes, denunció a su agresor sexual ante la justicia. Al leer la noticia del juicio en el diario Página 12, Leila Guerriero, con la ayuda de Dani Yako, un amigo en común, decidió escribir su historia, con su consentimiento:

(...) Entonces, a lo largo de cierto tiempo, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron, y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran, y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. Al terminar e irme, me pregunto cómo queda ella cuando el ruido de la conversación se acaba. Siempre me respondo lo mismo: «Está con el gato, pronto llegará Hugo». Cada vez que vuelvo a encontrarla no parece desolada sino repleta de determinación: «Voy a hacer esto, y lo voy a hacer contigo». Jamás le pregunto por qué. (...)

Guerriero, Leila. (Anagrama, 2024) La llamada. Pág.90

-----ALERTA: SPOILERS----

Parte 1

La joven militante que quería cambiar al mundo y que cayó en el infierno

El caso de Silvia Labayru es polémico e incómodo porque al ser liberada de su cautiverio en la ESMA en 1978 y exiliarse en España, fue tratada por sus ex compañeros de Montoneros como una "traidora" y "colaboracionista", acusada de ser cómplice de los militares, de haber tenido relaciones sexuales con ellos. Era considerada culpable por haber sobrevivido. Lo que estos hombres no comprendieron, como expusieron la propia Labayru y las periodistas Miriam Lewin y Olga Wornat en su libro "Putas y guerrilleras. Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención" (Planeta, 2014) es que una mujer que está prisionera en un campo de concentración no tiene manera de defenderse, de dar su consentimiento para tener una relación sexual. No cuando está ante una inminente amenaza de muerte. Cito la opinión que dio la propia Silvia sobre éste tema, en una de las tantas entrevistas que hizo con Leila:

(...) En el campo, el consentimiento no existe. Ni aunque hubieras follado con ese tipo mejor que con nadie en tu vida. Aun así es una violación. Todo eso que ocurre está condicionado por una situación de amenaza brutal. Pueden hacer contigo lo que quieren. Cortarte en pedacitos, secuestrar a tu hijo, a tu madre, a tu tía. ¿Fue una violación aunque hubiera placer? Por supuesto que sí. Yo creo que hay un sustrato terriblemente machista y no queda del todo claro que las mujeres no provocamos las violaciones. La justicia es troglodita, y la violada es la provocadora, la sucia. (...)

(2024; pág. 189)

Fotografía del Museo de la Memoria que se encuentra en la ex ESMA.

La vida de ésta mujer, estuvo marcada por la militancia, en su adolescencia y juventud; después, por la tragedia, la pérdida y el exilio. Es digna de una novela, pero resulta que no, que lo sorprendente es que fue la vida real de una persona. Creo que Leila Guerriero fue muy valiente en escribir "La llamada", porque hasta el día de hoy, la última dictadura militar argentina, la organización Montoneros, los campos clandestinos de concentración de aquella época, son temas polémicos, que generan debates virulentos en la Argentina. Es muy difícil hablar de estos temas con otras personas y a menos que estés dialogando con un amigo íntimo, cercano, es preferible no tocar éstas cuestiones en una conversación pública.

No quiero hablar de política en mi blog -nunca milité en ningún partido, ni siquiera cuando cursaba en la universidad, repleta de militantes de izquierda y del peronismo. A mí, la política no me interesa, de política, prefiero no hablar- pero la vida de Silvia Labayru estuvo marcada por la misma. Los sesenta y los setenta fueron la época de las revoluciones: la revolución cubana, la sandinista, el comunismo, el peronismo, el Mayo Francés... Para los jóvenes que no vivimos esa época, es muy difícil comprender una sociedad en la cual éstos revolucionarios de veintitantos años daban la vida por una causa que creían justa. Yo no viví la dictadura militar, pero mis padres sí, y aunque ellos no tuvieron ningún problema porque no eran estudiantes ni militantes, no guardan recuerdos gratos de aquella época. Respecto a la militancia política, voy a citar un fragmento de una entrevista que Leila Guerriero le hizo a Alberto Lennie, el primer marido de Silvia, el padre de su hija Vera:

(...) Pero no fue igual de los dos lados. Éramos una banda de jóvenes entregados a una causa idealizada contra un aparato militar que se hizo cargo del Estado y llevó adelante un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato. Dicho esto, me hago cargo de haber participado en una situación que llevó a la Argentina a un lugar de mucho horror. Creyendo que estábamos haciendo todo lo contrario, fuimos muy operativos a los sectores más fascistas, reaccionarios y violentos. Pero no fue una locura juvenil. La muerte de mi hermana no da lugar para pensar eso. (...)

(2024; pág.71)

Cuando Silvia "cayó" prisionera en la ESMA, los marinos la torturaron con la picana eléctrica para que les diera a conocer el paradero de su esposo, Alberto Lennie y de su cuñada Cristina, quienes también eran parte de la organización Montoneros. Ella resiste, les da tarde la información y su esposo, puede escapar. Pensando que su pareja había muerto, él se exilia en España mientras ella queda prisionera un año y medio en la ESMA.

Cuando Leila aborda el tema de las torturas y las violaciones, lo hace en bares al aire libre, mientras toman café y se dice a ella misma que va a "preguntarle barbaridades" a Silvia, pero no le queda otra que hacerlo, porque debe reconstruir la historia de ésta mujer. Y se sorprende de la fortaleza de Labayru, de cómo es capaz de contar los episodios más trágicos, dolorosos y humillantes de su biografía:

(...) Menciona muchas veces su resquemor a parecer fría puesto que narra las partes más violentas de su historia como una línea de montaje ajustada, una pantalla sobre la que proyecta imágenes nítidas pero lejanas. «El otro día me quedé pensando en el tono con que uno habla de estas cosas. La desafectivización. Uno puede relatar, pero lo que cuesta mucho es relatar el afecto vinculado a los recuerdos. Estando sola me he propuesto evocar las sensaciones, las emociones. Y es un túnel. No puedo. La soledad, el miedo, la incertidumbre. Fue un año y medio. Pero fue toda una vida.» Otra variante es: «Hay pudor de emocionarse frente a otro. De que, si se abre esa compuerta, puedas no parar de llorar nunca. Entonces hay siempre un mecanismo de autocontrol, y eso tiene que ver con la ESMA: ahí el que se descontrolaba estaba muerto. Tienes que estar escuchando cómo torturan a tus amigos y los gritos y los alaridos, y que no se te mueva un pelo». (...)

(2024;pág.61)

No voy a spoilear todo el libro, por si a alguien le interesa leerlo, pero me parece importante comentar que de los 5000 prisioneros que hubo en la ESMA, sólo sobrevivieron 200 aproximadamente. La mayoría eran asesinados en los “vuelos de la muerte”, es decir, los militares tenían médicos a cargo que les inyectaban pentotal a los detenidos, un químico que los dormía, los inmovilizaba. Luego los arrojaban vivos desde aviones de la Armada al Río de la Plata, para que se ahogaran en él. Labayru y los demás sobrevivientes contaron que todos los miércoles se hacían los “traslados”, es decir, se elegían a los que iban a ser asesinados. A éstos prisioneros se les llamó “desaparecidos” porque se ocultaban los cadáveres de las víctimas, para que no hubieran juicios posteriores. Si no hay cuerpo, no hay crimen.

Las autocríticas de Silvia, la protagonista de “La llamada” a la organización guerrillera de la cual formó parte, no cayó simpática a sus ex compañeros de militancia. Ella dijo que la conducción no los protegió, que "los arrojaron a los leones". También mencionó que hubo excesos, casos de violencia que fueron innecesarios. Es más, cuando estaban “cayendo” todos sus compañeros, en el año 1976, su cuñada Cristina le advirtió que “los iban a matar a todos” y que su deber era morir por su patria, por sus ideas. Pero Silvia, embarazada de cinco meses, tenía miedo por su bebé, entonces, pensaba abandonar la militancia. Pero no lo logró porque a causa de una delación, los militares la secuestraron en la vía pública y se la llevaron prisionera a la ESMA.

Parte 2

Cuando mi patria ya no era mi patria: el exilio de Silvia Labayru en Madrid, España

“Yo sé que he tenido una buena vida. Y sigo teniendo una muy buena vida. Pero me partieron por la mitad. Sí. Me partieron a la mitad esos hijos de puta.”

Silvia Labayru

(2024; pág.191)

Leila Guerriero nos cuenta en su libro, que en 1978, el propio Alfredo Astiz -un marino condenado por crímenes de lesa humanidad- lleva a Silvia Labayru al aeropuerto de Ezeiza, camino al exilio en España, tras su liberación de la ESMA. Ella le relata a la autora el terror, el pánico que tenía de quedarse en la Argentina, porque temía que los militares se arrepintieran y la llevaran de nuevo a la ESMA o que le quitaran de vuelta a su hija, Vera. Estaba desesperada por irse y en 1978, como miles de exiliados argentinos que escapaban de la dictadura, llegó a España. Sin embargo, su primer marido, Alberto, decide radicarse en Marbella, al sur, porque en Madrid, ella no era bien recibida por la comunidad argentina. La acusaban de ser una “colaboracionista”, una “traidora a los Montoneros”, una “espía al servicio de los militares”.

Madrid, España. La ciudad que se convertirá en el hogar de Silvia durante 40 años.

Las amigas de ésta mujer a las que Guerriero entrevistó, afirmaron que Labayru la “tuvo difícil”, en la ESMA y cuando salió. Que era una sobreviviente incómoda. Hasta su propio esposo, Alberto, albergaba sospechas sobre ella. A pesar de haber tenido la suerte de sobrevivir a la ESMA, al horror, Silvia Labayru tuvo secuelas físicas y psicológicas debido al cautiverio que padeció. Le cuenta a Leila que tuvo dificultades para criar a su hija, Vera, que su matrimonio con su primer esposo fracasó porque él no supo acompañarla, entenderla, comprender su traumática experiencia…. Le pidió disculpas a su hija, expresando que si ella nació en un campo de concentración fue por su responsabilidad y la de su padre. Por su parte, Alberto Lennie le confiesa a Guerriero que “Silvia no estaba bien psicológicamente, que no sabía cómo cuidar a la nena”. Como lectora, considero que pedirle a una mujer que acaba de salir de un campo de concentración donde fue torturada y violada que sea una madre perfecta es algo que denota una falta de empatía y sensibilidad alarmante. “Eran hombres de otra generación”, tenía que repetirme a mí misma, cuando leía ése fragmento del libro.

Una mujer resiliente y valiente

(...) —De lo que hice, de lo que no hice, de lo que fue o no fue. Pero no de las cosas que no conseguí. Que no pudieron ser. Sobre eso creo que he hablado menos. De cuántas cosas no pude. Esta historia mía me ha posibilitado muchas cosas, he podido vivir a pesar de. Pero también se quedaron muchas cosas en el tintero y hubo muchas que no pude ser. Que quería ser y se perdieron en el camino. Hay mucha pérdida en esto. (...)

Silvia Labayru

(2024; 267)

Fotografías del Museo en el que funcionaba la ESMA. Allí estuvo prisionera Labayru durante un año y medio.

“La mujer, es menos afortunada en la derrota", dijo hace unos meses un escritor español que me gusta mucho. Esta sabia y aguda reflexión se puede aplicar al caso de Silvia Labayru. Cuando ella se exilia en España, su padre le financia sus estudios de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Se gradúa, estudia Psicoanálisis, pero nunca puede ejercer su profesión. En los años ‘80, según ella, la “psicología era cosa de argentinos”, pero los que vivían en España no querían ser sus pacientes. El motivo era muy simple: no le tenían confianza porque había sido prisionera en un campo de concentración, dudaban de su cordura y para colmo, más de uno la acusaba de ser traidora o colaboracionista de los militares. Hasta le cerraron la puerta en la cara en varios bares, cuando se hacían reuniones de exiliados argentinos. Ella no era bien recibida en la comunidad de expatriados en Madrid.

Tras su separación de Alberto Lennie, su primer marido, forma pareja con otro hombre, Osvaldo Natucci, con el cual tiene un hijo. Más tarde, se separan. Como no puede ejercer de psicóloga estudia sociología y publicidad y consigue un buen trabajo en una editorial, en la cual obtiene gran éxito económico. Allí es donde conoce a su segundo esposo, Jesús, que era español. Silvia vive en España cuarenta años, tiene a su tercer hijo y logra rehacer su vida. Su marido, fallece de cáncer y unos años más tarde, ella se reencuentra con un novio de la adolescencia, Hugo, con el cual formó pareja.

La vida de Silvia Labayru es una historia de resiliencia y esperanza. Siguió viviendo, a pesar de la tragedia y del horror. Rehizo su vida en España, país en el que fue muy feliz y que considera su hogar (porque la acogió cuando tuvo que exiliarse de la Argentina) crió a sus otros dos hijos, disfrutó de sus nietos, de su casa de campo en Galicia, se montó un negocio inmobiliario con el que tuvo gran éxito económico…. y formó su propia biblioteca con todos los autores que le gusta leer:

“La biblioteca que Silvia Labayru tiene ahora en su casa de Madrid es la de una lectora fuerte que se mueve cómoda de Albert Camus a Marguerite Yourcenar, de Natalia Ginzburg a Jorge Semprún, de Jean-Paul Sartre a George Steiner y Jonathan Franzen. En los dos departamentos en los que la entrevisto siempre hay un libro sobre la mesa con los anteojos encima, como si hubiera estado leyendo hasta minutos antes de recibirme.”

(2024;pág.47)

Me detengo en ésta cita de Leila, porque me parece relevante. Fíjense cómo la biblioteca funciona como refugio del mundo, como consuelo, analgésico. Una mujer que sufrió tanta violencia como Labayru rehace su vida después del horror, gracias al psicoanálisis (hizo terapia durante décadas, le confesó a Leila) y a la cultura, a la lectura. Una persona que comprende el mecanismo del horror del mundo, las reglas del terror, tiene más herramientas para sobrevivir, para mantener la cordura en medio del caos. Ella admite que en el exilio “la tuvo más fácil que otros”, porque su padre, Jorge, le ayudaba económicamente, le compró un departamento -un piso, dicen en España-, le pagó los estudios universitarios, que fue afortunada, a pesar de todo lo que vivió. Que si bien no pudo ejercer la carrera que estudió, logró encontrar otro trabajo que le permitió mantenerse, a ella y a su familia. Pudo salir adelante, a pesar de las heridas y las secuelas. Y lo más importante, es que siguió viva. Cuando estaba prisionera en la ESMA, pensaba: “Pero también tiene que ver con que yo me prometí que, si conseguía salir de ahí, el único homenaje que podía hacerles a los que no tuvieron la misma suerte era tener una buena vida.” (2024;pág.135)

Parte 3

El amor después del horror

Silvia Labayru, la protagonista del libro.

Las amigas de Silvia dicen que era muy guapa cuando era jovencita. Rubia de ojos azules, hermosa, atractiva, tuvo muchos amores y ella misma dice que le “rompió el corazón” a Hugo, cuando eran adolescentes. Tuvieron una relación en los setenta, antes de que ella militara en Montoneros, pero que finalizó porque lo dejó por otro muchacho. Cuando Labayru quedó viuda de su marido español (tras un matrimonio de treinta años), ella y Hugo se contactaron y volvieron a reencontrarse en Buenos Aires. Él es psicoanalista, lacaniano, divorciado, con hijos ya mayores. A pesar de que tuvo otras parejas, le confiesa a Leila que “Silvia es la mujer de su vida”, que siempre la amó. Y que la perdió cuando ella se fue al exilio, a España. Él no estaba de acuerdo con que Leila Guerriero escribiera “La llamada”, opinaba que su pareja tenía que contar su propia historia. Pero Silvia no pensó igual que él y por eso le dio su testimonio a ésta periodista argentina.

¿Se puede sobrevivir al horror, a la barbarie? La respuesta es sí. Si uno tiene el apoyo de sus seres queridos, ya sea emocional o económico. O el psicológico de un profesional. Labayru comentaba que muchos exiliados argentinos en España sobrevivieron vendiendo bijouterie en las calles. Que algunos lo tuvieron muy duro. Que ella tuvo "más suerte" porque su familia era de clase alta, tenían dinero. Su padre era militar, aunque trabajaba como civil, era piloto de Aerolíneas Argentinas. Silvia, en los setenta, había viajado a otros países, conocía Europa, Estados Unidos, hablaba otros idiomas -inglés y francés-, fue alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires… Era lo que en Argentina llamamos "una chica bien". Aunque Leila expone que ni su belleza ni su clase social la salvaron de las torturas y de las violaciones de los militares en la ESMA. Tal vez sí se salvó de la muerte, pero no pudo esquivar la humillación, los insultos, los agravios.

Lo que me llamó la atención es que muchas antiguas amigas de Silvia, compañeras de cautiverio en la ESMA, tras ser liberadas, decidieron exiliarse y no regresar jamás a vivir en la Argentina. Algunas, ya mayores, todavía viven en París, en Madrid, en Perú… No quisieron volver, o no pudieron. Las heridas eran demasiado grandes. “Para defender a la patria, no era necesario que nos violaran y que se robaran a nuestros hijos”, le dice Labayru a la autora en una entrevista, respecto a los crímenes cometidos por los militares contra las detenidas en los campos de concentración de la dictadura.

Lo que más me gustó de “La llamada”, además de la excelente documentación que realizó Leila y la incorporación de la pluralidad de voces, es que muestra una historia de superación, de resiliencia. Leila Guerriero nos revela los acontecimientos sin juzgar a su protagonista, no la victimiza ni la convierte en heroína, deja que el lector saque sus propias conclusiones. Por eso es tan buena escritora, es una cronista magnífica. Guerriero no se enfoca solamente en la parte trágica de la biografía de Silvia, que es parte de la historia reciente argentina, sino que también nos muestra su presente, su cotidianeidad: la vida de una mujer mayor, madura, que ya es abuela, que tiene un trabajo, un novio, que vive entre dos países (algunos meses del año en Madrid y otros en Buenos Aires), que sufre por la enfermedad de su perro, Toytoy…

En las entrevistas que la autora le hace a amigos, ex parejas y familiares de Labayru, ésta no siempre va a salir bien parada. Uno de los aspectos más interesantes del libro son los diferentes puntos de vista: no es lo mismo cómo le relata Silvia ciertos hechos que la manera en la que los vivieron su ex marido, Alberto, su hija Vera, sus amigas de la juventud y hasta sus ex compañeras de cautiverio de la ESMA. No siempre van a decir cosas bonitas sobre ella, algunos hombres afirman que ella siempre fue más aceptada por el sexo masculino que por las mujeres: “era demasiado hermosa, bella, rubia de ojos azules, y eso provocaba la envidia de las demás”, afirmaban. Otras, dijeron que su belleza y clase social fue en parte lo que la salvó en la ESMA, los militares no la mataron porque consideraban que podían “reinsertarla en la sociedad”. Pero aún así, hay una frase que me impactó y que me dejó pensando. Una de las amigas de la protagonista de "La llamada" dice sobre ella: “Percibimos cierta tristeza en Silvia”. Es curioso cómo nos ven los demás. A veces, la persona no es consciente de su situación o de cómo se siente y un amigo, familiar o pariente cercano, sí lo es.

Parte 4

“Qué lugar tan pequeño para un infierno tan grande”

Silvia Labayru

Esa frase la dice la protagonista en una de las visitas a la ex ESMA -que en la actualidad es un Museo de la Memoria- junto a Leila Guerriero. Cuando entran en el Casino de Oficiales, uno de los lugares donde la tenían prisionera; recuerda que el lugar era más grande, en su memoria. Labayru le cuenta a Leila que debido a las torturas en los pezones con la picana eléctrica no pudo amamantar a ninguno de sus tres hijos, que le tiene miedo a la electricidad, que le trae malos recuerdos. Y es que por más terapia que hagas y más décadas que pasen, nadie sale indemne de un campo de concentración.

“La llamada”, aunque sea un libro de no ficción, me recordó a la novela de Slavenka Drakulić “Como si yo no estuviera”, que narra la historia de Samira, una maestra de Sarajevo de origen musulmán que es violada por los soldados de Mladic en un campo de concentración en la Guerra de los Balcanes. La tragedia de Samira es que cuando sale del campo, está embarazada de varios meses, ya no puede abortar y no sabe quién es el padre de su hijo: si los soldados borrachos que la violaron en el campo o el capitán con el cual ella se acostaba, dormía -otra metáfora que utilizo para decir: “tener sexo con un hombre” de manera más sutil- , quien era su amante fijo.

La maestra era juzgada con dureza por sus compañeras de cautiverio, quienes estaban indignadas porque ella dormía con el enemigo para poder sobrevivir. Era la única manera en la que Samira evitaba las violaciones en grupo que la podrían llevar a la muerte. Lo mismo hicieron con Silvia (y con tantas otras ex prisioneras, como lo cuentan Lewin y Wornat en su libro) sus ex compañeros de agrupación, la acusaron de "traidora" por tener sexo con el enemigo, les daba igual que fuera no consentido, que fueran violaciones. Para una mujer, la vida en un campo de concentración, de cualquier país y nacionalidad, implica horror, miedo, humillaciones, violencia sexual, vergüenza y luego, silencio. Se espera que ellas se callen para que los “compañeros” que sobrevivieron no sientan su masculinidad herida. No pudieron salvarlas ni protegerlas de los militares. Que sus mujeres, sus compañeras, hayan sido sometidas sexualmente por los enemigos significa que fueron derrotados.

Recuerdo una charla que dieron sobre la violencia sexual contra las mujeres en la universidad donde estudié -se referían a los crímenes de Ciudad Juárez, en México, por ejemplo- en el cual las profesoras a cargo nos decían que en una guerra se viola a una mujer del bando enemigo no para obtener placer sexual, sino que es un mensaje para los hombres de la comunidad a la que ella pertenece. Para el padre y el esposo, sobre todo. A la mujer se la considera un objeto, propiedad que está bajo la protección de sus figuras tutelares masculinas. La peor manera de humillar moralmente al enemigo, de destruirlo, es violar a ésa mujer, que se convierte en el botín de guerra. Esta práctica existe desde la Antigüedad: desde la Ilíada de Homero en la cual los griegos se llevaban en sus naves como esclavas sexuales a las troyanas, hasta las guerras recientes del siglo XX, las dictaduras militares de Sudamérica (como denunció Labayru en la justicia) y ahora, en la guerra de Ucrania. El peor temor de Héctor en la Ilíada es que Troya caiga y los griegos se lleven a su esposa Andrómaca en sus naves, lo que por desgracia, termina ocurriendo.

Volviendo a “La llamada”, como lectora, veo a Silvia Labayru como a una mujer muy valiente, muy fuerte, que supo sobreponerse al dolor y a la adversidad. Que si bien perdió a su país, pudo adoptar otro como patria, logró rehacer su vida. A ella, la distancia física con la Argentina le sirvió para sobrellevar la tragedia de su cautiverio en la ESMA. Creo que en un caso tan doloroso y traumático como el suyo, fue el mejor camino, la mejor solución. Gracias a la ayuda de su padre, de sus amigos argentinos en España, de sus parejas, sobre todo de su esposo español, Jesús, ella logró reconstruir una vida, resurgir de las cenizas. No olvidó pero tampoco dejó que su historia la devastara. En la última etapa de su existencia, en la vejez, pudo reencontrarse con su compañero, su amor de la adolescencia, quien le dio alegría, felicidad, amor.

Me encantó éste libro y expreso mi más profunda admiración por Leila Guerriero porque no es nada fácil abordar una historia tan difícil, cruda y dolorosa como la de Silvia Labayru, una sobreviviente del horror. La autora no agobia al lector, sino que va alternando la temporalidad de la historia de su protagonista, para aligerar la carga emotiva de ésta crónica. Les recomiendo éste libro si les interesa la historia reciente de la Argentina, la temática de las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual en campos de concentración y que tuvieron la valentía de denunciar penalmente a sus agresores. También, si quieren leer una buena crónica escrita por una periodista muy comprometida. Todos los premios que está recibiendo Leila, son más que merecidos.

También me parece importante resaltar que la publicación de “La llamada” no hubiera sido posible sin la buena voluntad de su protagonista, que le dio a conocer su historia a Guerriero. En ella, están presentes el dolor y la tragedia, la violencia, el terrorismo de Estado, pero también la capacidad de resiliencia, de sobrevivir al horror, de salir adelante en la vida. Me gustaría leer más libros de Leila Guerriero porque no conocía su obra y su manera de escribir, de contar historias, me pareció brillante, efectiva, sensible, contundente. Ojalá algún día pueda tener “La llamada” en papel, porque me encantaría atesorarlo para siempre.

Más información sobre la autora y la protagonista de la crónica:

*Las referencias de las citas del libro fueron tomadas de la versión digital del mismo.

**He leído de manera parcial el libro de Miriam Lewin y Olga Wornat, porque me lo recomendó una compañera de la universidad. No llegué a terminarlo, porque era muy duro, pero vale la pena por su contenido histórico y testimonial.

Comentarios

Publicar un comentario